مصطفى واعراب

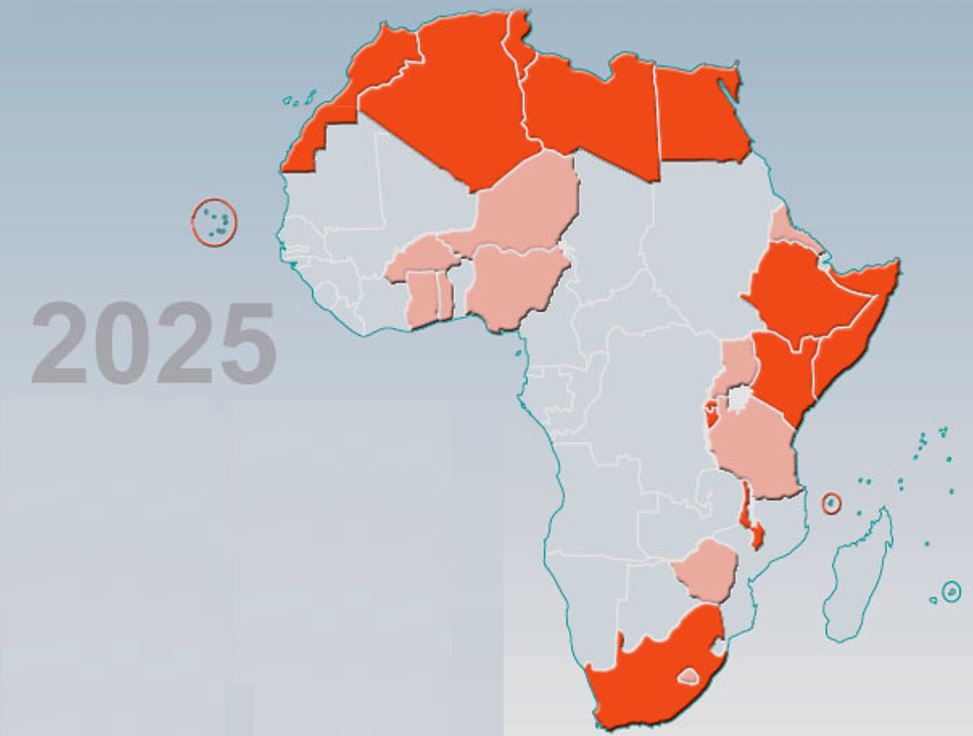

أفريقيا برس – المغرب. على الخريطة، يبدو المغرب –على غرار دول شمال أفريقيا الأخرى: الجزائر وتونس وليبيا ومصر– بلون أحمر داكنا، ما يعني بلغة التفاصيل أنه مصنف عالميا في الرتبة 23 للدول الأكثر معاناة من “الإجهاد المائي”، وفقا للمعهد الدولي للموارد. وهو ما معناه بشكل أكثر وضوحا، بأن طلب المغاربة على الماء يفوق بكثير ما هو متوفر لهم. فالمغرب ينتمي جغرافيا إلى منطقة حارة وساخنة، وفوق ذلك فقيرة من حيث موارد الماء العذبة. وبحسب تقارير دولية، فإن المغرب ينتمي إلى الثلث من دول العالم التي يتوقع أن تعاني مشاكل كبرى في أفق العام 2040، بسبب النقص الحاد في الموارد المائية.

ويمر المغرب حاليا بأسوأ جفاف مناخي منذ 30 عاما، حيث يسجل في عجزا بلغ نسبة 64% في سقوط الأمطار والثلوج حتى الآن. والحقيقة أن الجفاف بات معطى هيكليا على البلاد مواجهته، بسبب التحولات المناخية التي تشهدها الأرض، إذ تشير دراسات دولية إلى أنه، بعدما كان يعاني من موسم جفاف كل عشر سنوات خلال عقد الستينيات من القرن الماضي، أصبح يواجه موسمين إلى ثلاثة مواسم جفاف كل عقد حاليا.. أي أن المغرب مرشح مستقبلا لمواجهة جفاف مناخي حاد كل ثلاث أو خمس سنوات. لكن جفاف المناخ وما يرافقه من شح التساقطات ليس وحده السبب في هذه الأزمة المزمنة. فعلى نحو ما يكشف هذا التقرير، يعتبر سوء تدبير المياه أكبر مشكل ينبغي على المغرب مواجهته مستقبلا…

الإجهاد المائي (stress hydrique) هو حالة يتجاوز فيها الطلب العرض من الموارد المائية المتاحة. إن الإجهاد المائي هو أكبر أزمة لا يتحدث عنها أحد اليوم في المغرب، على الرغم من أن لها انعكاسات كثيرة مؤلمة ومعقدة على حاضر ومستقبل البلاد. فالمغاربة أصبحوا منذ سنوات، يستهلكون من المياه أكثر مما هو متوفر من خلال الاستغلال المفرط للمخزون الاستراتيجي غير القابل للتجديد، ممثلا في الفرشات المائية، حتى أتوا تقريبا بالكامل عليه. والنتيجة المخيفة ماثلة أمامنا: تساقطات غائبة، وفرشات تم تجفيفها، وسدود فارغة أو كادت.. فحقينة أكبر سد بالمغرب (سد الوحدة الذي يعد ثاني أكبر سد في أفريقيا بعد السد العالي في مصر)، لا تزيد نسبة امتلائها عن النصف ونحن ما زلنا في عز الشتاء. بينما كان مفترضا أن تكون ممتلئة بالكامل حاليا. وحال عشرات السدود والمنشآت المائية الأخرى ليس بأفضل حالا…

العطش يوحد المغارب!

الحقيقة المؤسفة أن دول المغارب وعموم شمال إفريقيا تعاني من الإجهاد المائي بالدرجة نفسها. فقد تراجعت حصة المياه العذبة للفرد في بلدان المغرب العربي بنسبة 60%، خلال الأربعين سنة الأخيرة”، لاسيما بسبب محدودية طاقة تخزين المياه والتي تعود إلى سوء الصيانة. وتذهب تقارير دولية إلى أنه رغم أن بلدان المغارب تحاول الرفع من عرض المياه. إلا أنها لا تُعنى بما فيه الكفاية بشبكات التوريد وأنابيب المياه. وهو ما يجعل مستوى التسريبات مهما، خاصة في الشبكات الحضرية حيث تصل إلى نسبة 30 إلى 40% من المياه غير المخزونة.

لكن انخفاض مخزون المياه يعود بالدرجة الأولى إلى الاختلالات المسجلة في تهاطل الأمطار. فالخبراء المغاربيين يرون بأن نسبة تهاطل الأمطار السنوية لم تتراجع بشكل مهم. ما تغير هو تركز الفترات الممطرة. ففي الماضي، كانت الأمطار تتهاطل خلال فترة زمنية أطول ما يعود بالنفع على التربة. أما الآن، فقد أصبحت فترة تهاطل الأمطار قصيرة لكن بكميات مهمة. ويتسبب ذلك في حدوث فيضانات وانجرافات، بسبب مخلفات إزالة الغابات واتساع المدن. ليس ذلك فحسب، بل الفترات الممطرة ليست قصيرة فقط، بل يعقبها طقس مشمس وجاف. وفي هذه الظروف، تتبخر المياه بسرعة ويرتفع التنقيب في المياه الجوفية، إذ لم تعد الأمطار تكفي الفلاحين وتغنيهم عن ضخ المياه.

صحيح أن بلدان المغرب العربي رفعت من قدرتها على تخزين المياه السطحية. فالمغرب يمتلك قرابة 150 سدا، وهو عدد تحاول الجزائر الاقتراب منه بحلول سنة 2030. أما تونس فتمتلك 34 سدا وهو ضِعف ما تمتلكه ليبيا التي لا يتجاوز عدد السدود لديها 16.كما تهتم هذه البلدان بالمياه غير التقليدية، إذ إن عدد مصانع تحلية المياه في ارتفاع على طول الشريط الساحلي المغاربي الذي يمتد على مسافة 7000 كيلومتر. وهكذا تحتل الجزائر المرتبة الأولى في ذلك، بفضل إنشاء 21 مصنعا في أقل من 20 سنة. أما المغرب فقد اقترض 130 مليون يورو لبناء محطة تحلية كبرى في منطقة بأكادير، ويبني بالدار البيضاء ما ينتظر أن يكون أضخم محطة لتحلية ماء البحر في العالم. من جهتها، تعلق تونس آمالها على الحصول على قرض بقيمة 306 مليون يورو لتقيم مصنع تحلية في صفاقس.

لكن نقطة ضعف منطقة شمال أفريقيا تبقى هي معالجة مياه الصرف الصحي، والتي لا تحظى سوى بـ260 مصنعا، تحتكر الجزائر 170 منها. وعلى سبيل المقارنة، تعد فرنسا 20 ألف مصنعا لهذا الغرض، بينما 80% من المياه المنزلية تذهب إلى المجاري لتصب في البحر في المنطقة المغاربية. ويعتبر تنقل السكان مظهرا من مظاهر عدم التكافؤ في الحصول على المياه. فوفق اليونيسف، يشكو 36% من سكان المغرب من عدم حصولهم على المياه، في حين لا تتجاوز هذه النسبة 4% في المدن. أما في الجزائر، فتبلغ نسبة المحرومين من المياه 11% في حين لا تتجاوز 5% في المدن.

مؤشرات القلق في أرقام

وبالعودة إلى المغرب، وبحسب تقرير سابق لكتابة الدولة لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، تستقبل المملكة سنويا 140 مليار متر مكعب من التساقطات المطرية، غالبيتها تتعرض للتبخر ولا يبقى منها –في أفضل الأحوال– سوى ما يناهز 22 مليار متر مكعب، كموارد مائية طبيعية. وهي كمية غير كافية لتغطية الحاجيات إلى مياه الشرب، والري الزراعي، والصناعة، والقطاع السياحي (المغرب كان يخطط لاستقبال 20 مليون سائح) قبل وباء كورونا. ورغم ذلك، فإن نسبة تزويد السكان بالماء الصالح للشرب يصل إلى 100 في المئة داخل المدن، بحسب الأرقام الرسمية، و94 في المئة في الأرياف. ولكن التزود بمياه الري أقل من ذلك بكثير.

وتضم المملكة تسع محطات تحلية لمياه البحر تنتج 147 مليون متر مكعب في السنة، وآلاف الآبار الجوفية، ما يضمن توفير مياه الشرب للمواطنين، وتلبية حاجات الفلاحة، والسقي، والصناعة، والطاقة.

معدل المياه الجوفية التي يمكن استخدامها سنوياً يبلغ 4 مليارات متر مكعب، ولكن يتم استهلاك نحو 5 مليارات متر مكعب، وهو ما يهدد بمشكلة حتمياً مستقبلاً إذا بقي الأمر على هذه الحال، بفعل استنزاف الآبار. وسبق أن حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير أصدره منذ العام 2014، من أنه يتم استخراج أكثر من 900 مليون متر مكعب سنويا، من المخزونات غير القابلة للتجدد في الفرشات المائية بالبلاد.

ومن جهة أخرى سبق أن نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقرير أصدره في 2019، إلى أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة، مستدلا على ذلك بكون الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية، يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المائة من موارد المياه المتاحة في المملكة، خلال الـخمسة والعشرين سنة القادمة. كما حذر المجلس الذي يعد هيئة استشارية دستورية، إلى أنه على الرغم من الخطورة البالغة للوضعية، إلا أن الإفراط في استغلال الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، يزداد دون الاكتراث بالحصول على التراخيص التي يفرضها القانون. في حين أن السلطات العمومية غير قادرة بالمقابل على وضع وسائل مراقبة فعالة.

وفي ضوء ذلك، يُتوقع أن يتزايد العجز المائي في المغرب في أفق 2025 إلى أكثر من ملياري متر مكعب، بموازاة ارتفاع الطلب عليه بالمقابل إلى أكثر من 19 مليار متر مكعب. وتحسبا لذلك، أقرت الحكومة في وقت سابق برنامجا وطنيا للتزود بالمياه لأغراض الشرب والري، للفترة 2020 -2027، باستثمارات تبلغ 115 مليار درهم (حوالي 12 مليار دولار).

لكن إشكالية الماء بالمغرب ترتبط بحسب التقارير الرسمية نفسها، بتدبير الموارد المائية بشكل تغيب عنه العقلانية. ويرى خبراء بأن التوجه الذي سارت عليه السلطات في إطار مخطط “المغرب الأخضر”، وهو برنامج لتطوير القطاع الفلاحي أطلقته وزارة الفلاحة في أبريل/ نيسان 2008، هو الذي استنزف الموارد المائية. وبالنتيجة، فإن نسبة إهدار الماء في المغرب تبلغ 35 في المئة من المياه المتوفرة. ووفقا لتقرير سابق لمندوبية المياه والغابات، فإن حصة الفرد المغربي من الماء تقلصت بشكل ملحوظ، من 2500 متر مكعب في العام خلال سنوات الثمانينيات، إلى 1010 أمتار مكعب في عام 2000، ثم تدهورت في عام 2013 لتصل حصة الفرد إلى 720 متر مكعب. بينما تشير إحصائيات أخرى إلى أن هذه الحصة أصبحت أقل من 500 متر مكعب حاليا.

كما أن توزيع هذه الحصة ليس متساويا يختلف من منطقة إلى أخرى في ربوع المملكة. فحصة الفرد في المناطق الجنوبية أقل من المناطق الشمالية حيث تصل هذه الأخيرة إلى 2000 متر مكعب سنويا، في مقابل حصة الجنوب التي تصل فقط 150 متر مكعب سنويا للفرد حسب بعض الدراسات.

مخاوف من “ثورة العطش”

وهكذا تضيع بسبب طرق السقي السائدة 60 بالمئة من مياه شبكات الري، في وقت لا يشمل الري بالتنقيط سوى قرابة ثلث المساحات المسقية، ما يسمح باقتصاد زهاء مليار متر مكعب من ماء السقي. لكن من جانب آخر تضيع 50 بالمئة من مياه شبكات الماء الصالح للشرب في المدن، بسبب التسربات وغياب الصيانة. وأخيرا وليس آخرا، تستنزف السياحة بدورها كميات هائلة من المياه العذبة. فالمعروف أن ملايين السياح يستهلكون كميات أكبر من سكان البلد، تقول دراسات دولية إنها تزيد بما بين مرتين إلى خمس مرات ما يستهلكه المغاربة. ويضاعف من هذا النزيف المائي أن المنشئات السياحية غير مجهزة بوحدات لمعالجة المياه العادمة، لإعادة استعمالها في ري ملاعب الغولف والحدائق مثلا.

إلى جانب ذلك، يفتقد توزيع الماء إلى عدالة مجالية. فمن أصل الـ 20 بالمئة فقط من التساقطات الشحيحة أصلا، التي تتم تعبئتها في 1حوالي 150 سدا ومنشأة مائية، تتوزع 70 بالمئة منها على 27 بالمئة فقط من التراب الوطني. وهو ما يعني أن ثمة خللا في توزيع الموارد المائية على التراب الوطني، ليس مقصودا وإنما تفرضه فرضا شروط المناخ والجغرافيا. وبالنتيجة، ليس توزيع حصة المواد المائية متساويا، بل يختلف من منطقة إلى أخرى في ربوع المملكة. وهكذا، فإن حصة الفرد في المناطق الجنوبية التي تصل فقط إلى 150 مترا مكعبا سنويا للفرد، تعتبر بحسب بعض الدراسات أقل من المناطق الشمالية التي تصل فيها إلى 2000 متر مكعب سنويا.

وبمنظار المعاناة من أجل الوصول إلى الماء، يعتبر سكان البوادي أقل حظا من الساكنة الحضرية، حيث يرى محمد التعباني الباحث المحاضر بجامعة بواتيي الفرنسية، بأن صغار الفلاحين ومربي الماشية يقعون في طليعة المتضررين من نقص المياه بالمغرب. فالساكنة القروية تتنقل كثيرا خصوصا في فترات الصيف وفصول الجفاف بحثا عن الماء. وتقول منظمة يونسيف بهذا الصدد، إن 36 بالمئة من سكان القرى لا يستطيعون الوصول إلى مورد أساسي للمياه، في مقابل 4 بالمئة من سكان المدن. والسبب وراء ذلك يكمن في أن الأولية بالتزود بالمياه توجه إلى المدن لسبب معروف ومنطقي، يتمثل في أنها تحتضن كثافة سكانية أكبر من البوادي.

وفي ضوء هذا التوزيع غير المتكافئ، يتوقع أن يعاني أكثر من 13 مليون مواطن من ندرة الماء خلال العام الجاري بحسب توقعات دولية سابقة. وهو ما دفع خبراء منظمة الأغذية والزراعة (فاو) التابعة للأمم المتحدة، إلى التحذير من أن ضعف إدارة المياه في المغرب بشكل عقلاني يمكن أن يتحول إلى محرك أساسي في تفاقم التوترات الاجتماعية. خاصة مع تنامي الطلب على هذه المادة الثمينة وتفاقم تبعات المتغيرات المناخية على البلاد.

وكانت زاكورة (جنوب شرق المغرب)المدينة الأبرز، التي شهدت احتجاجات متكررة خلال السنوات الماضية، طالبت بتزويد السكان بماء الشرب، وعرفت إعلاميا باسم “احتجاجات العطش”. و سبق خلال أكتوبر 2017، أن تدخلت السلطات الأمنية حينها لفض الاحتجاجات السلمية، واعتقلت 21 محتجا معظمهم من الشباب. وأمام هذا الواقع، حذر نشطاء من المجتمع المدني من اندلاع أزمة مياه في عدد من المناطق بالبلاد، خصوصا في ظل توسع المدن نتيجة الهجرة من البوادي، إلى درجة أن بعض المدن باتت تشكو من ندرة مزمنة من المياه، مثل سيدي سليمان، وواد زم، وتطوان.

تحلية ماء البحر ليست بديلا آمنا

ومن أجل مواجهة النمو السكاني المتسارع الذي يترافق مع تراجع مخيف لمخزون الماء العذب، يتزايد لجوء البشر عبر العالم إلى البحر لتحلية مائه. وتشير التقديرات أنه تتم حاليا تحلية أكثر من 100 مليار لتر من ماء البحر يوميا من بحار العالم المتفرقة، لتلبية الحاجة المتزايدة إلى ماء الشرب والزراعة وغيرها من القطاعات الحيوية.

والمغرب الذي يعد من بين أكثر بلدان العالم فقرا إلى مصادر الماء العذب، بحسب التقارير الدولية، آخذ في التوجه نحو تعميم تحلية ماء البحر بديلا لتلبية حاجاته المتنوعة. لكنه بديل تحذر دراسة حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، من أنه يشكل تهديدا جديا للبيئة، حيث تنتج عن عملية تحلية ماء البحر “نفايات” عبارة عن محلول ملحي مركز ومشبع بترسبات معدنية سامة يعاد لفظها في البحر.

والواقع أنه منذ سنة 1973 أكد المخطط المديري الوطني لتوفير الماء الصالح للشرب، على ضرورة اعتماد تحلية المياه المالحة ومياه البحر كبديل لتوفير الماء الشروب. وهو نفس التوجه الذي تبنته الاستراتيجية الوطنية للمياه المعتمدة في العام 2009. ومنذ ذلك الحين، قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإنجاز عدة مشروعات تهم بناء واستغلال وصيانة محطات تحلية المياه، خاصة في الأقاليم الجنوبية التي تعرف بمناخها الجاف، وندرة الموارد المائية.

هكذا فرض اللجوء إلى تحلية ماء البحر نفسه كإكراه وليس خيارا للمستقبل بالنسبة إلى المغرب. فهناك بالفعل مناطق تعتمد بنسب متباينة ومنذ عقود، على ما تنتجه محطات التحلية بها من ماء عذب لتلبية حاجاتها إلى مياه الشرب.

على أن مشروع محطة التحلية بأكادير، التي أصبحت منذ الانتهاء من بنائها قبل أسابيع أكبر محطة لتحلية ماء البحر من نوعها في العالم، تؤسس لجيل جديد من المحطات. فبتكلفة تقارب 4 مليارات درهم (حوالي 400 مليون دولار)، تناهز قدرتها لإنتاجية الأولية 275 ألف متر مكعب من المياه العذبة يوميا، بحيث ستتوزع بين 150 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة لحاجيات سكان المنطقة من الماء الشروب، و125 ألف متر مكعب يوميا للاستجابة لحاجيات الزراعة من مياه الري. وهذه المنشأة مؤهلة لإنتاج 400 ألف متر مكعب يوميا.

لكن في غضون ذلك، كشفت خلاصات دراسة صدرت عن الأمم المتحدة أن الاعتماد على تحلية المياه لمعالجة مشكل ندرة المياه، ليس حلا آمنا لأنه يدمر البيئة البحرية. فاليوم تنتشر نحو 16 ألف محطة منها في 177 دولة، يتركز نصفها تقريبا في المنطقة العربية. وتنتج هذه المحطات يوميا نحو 95 مليون متر مكعب من الماء. لكن الدراسة حذرت من أن كل لتر واحد من الماء العذب يتم تحليته من ماء البحر يقابله 1,54 لترا من الماء شديد الملوحة الذي ينتج عن عملية التحلية، أي ما يعادل 142 مليون لتر مكعب من المياه شديدة التركيز بالملوحة تُصب يوميا في البحار.

وحذرت الدراسة من أن تكنولوجيا تحلية ماء البحر، التي يزداد الطلب عليها عالميا بكثافة، تفرز مياها شديدة الملوحة ترمى في البحر، وستكون كافية بمرور السنين لتغطية مساحة تعادل ولاية كاليفورنيا الأمريكية (424 ألف كيلومتر مربع) بمياه شديدة الملوحة يصل ارتفاعها إلى 30 سنتيمترا. وقالت الدراسة إن المخلفات، وهي مياه تمثل نسبة الملح فيها خمسة في المئة، بينما لا يزيد معدل نسبة الملح في مياه البحر في جميع أنحاء العالم عن 3,5 في المئة. وغالبا ما تحتوي كذلك على مواد سامة مثل الكلور والنحاس المستخدم في عملية التحلية.

ونبه المشرفون على الدراسة من أن هذه النفايات الكيماوية تتراكم في البيئة البحرية، ويمكن أن تكون لها تأثيرات سامة على الأسماك؛ حيث يمكن أن تقلل المياه شديدة الملوحة مثلا مستويات الأوكسجين في ماء البحر، قرب محطات التحلية؛ مع تأثيرات كبيرة على المحار والسلطعون ومخلوقات أخرى تعيش في قاع البحر، مما يؤدي إلى حصول تأثيرات بيئية يمكن ملاحظتها على مستوى كامل مستويات السلسلة الغذائية.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن المغرب اليوم عبر موقع أفريقيا برس